Генетическая (гео)инженерия в эпоху климатических перемен: наука, политика и скрытые риски

Введение

В XXI веке изменение климата стало одним из самых острых вызовов, угрожающих экосистемам, экономике и продовольственной безопасности. В попытке найти решение этой проблемы ученые и технологические компании разрабатывают новые методы смягчения последствий глобального потепления. Одним из таких решений является генетическая (гео)инженерия – изменение свойств растений с целью увеличения их способности поглощать углекислый газ.

Но насколько научно обоснованы эти методы? Какие социальные, экономические и экологические последствия они могут вызвать? Именно этим вопросам посвящено исследование Майвы Монтенегро де Вит (Maywa Montenegro de Wit) и Аластера Айлеса (Alastair Iles) – «The Evidence Project: Genetic (geo)engineering in a climate-changing world», опубликованное в Elementa: Science of the Anthropocene. Их работа анализирует, как научные доказательства используются для продвижения определенных технологических решений и кто на самом деле получает выгоду от их реализации.

В данной статье мы рассмотрим ключевые идеи исследования, раскроем исторические аспекты использования научных доказательств и объясним, какие риски несет внедрение генетической (гео)инженерии в аграрную сферу.

История научных доказательств: три волны влияния на продовольственные системы

Исследователи выделяют три исторических периода, в течение которых научные доказательства играли ключевую роль в трансформации продовольственных систем.

Первая волна: Колониальная наука и контроль над природными ресурсами

Первая волна началась в эпоху европейской колонизации (XVII–XIX века), когда наука использовалась для обоснования экспансии и захвата природных ресурсов. Европейские державы стремились создать эффективные аграрные системы на захваченных территориях, внедряя монокультуры и изменяя местные методы ведения сельского хозяйства.

Научные доказательства использовались для легитимации этих процессов: данные о плодородии почв, климатических особенностях и биологических характеристиках растений позволяли оправдать колониальную эксплуатацию. Однако эти же методы привели к разрушению традиционных аграрных практик и деградации почв.

Вторая волна: Зеленая революция и индустриализация сельского хозяйства

В середине XX века мир столкнулся с проблемой продовольственного кризиса, и ответом на него стала так называемая Зеленая революция – комплекс мер, направленных на повышение урожайности с использованием удобрений, пестицидов и генетически модифицированных сортов растений.

Научные доказательства стали основным инструментом для оправдания массового внедрения этих технологий. Важную роль сыграли исследовательские институты и корпорации, которые продвигали продукцию агрохимической промышленности. Однако спустя десятилетия стало очевидно, что Зеленая революция привела к ряду негативных последствий: истощению почв, загрязнению водоемов, сокращению биоразнообразия и зависимости фермеров от корпораций.

Третья волна: Цифровая биология и генная инженерия

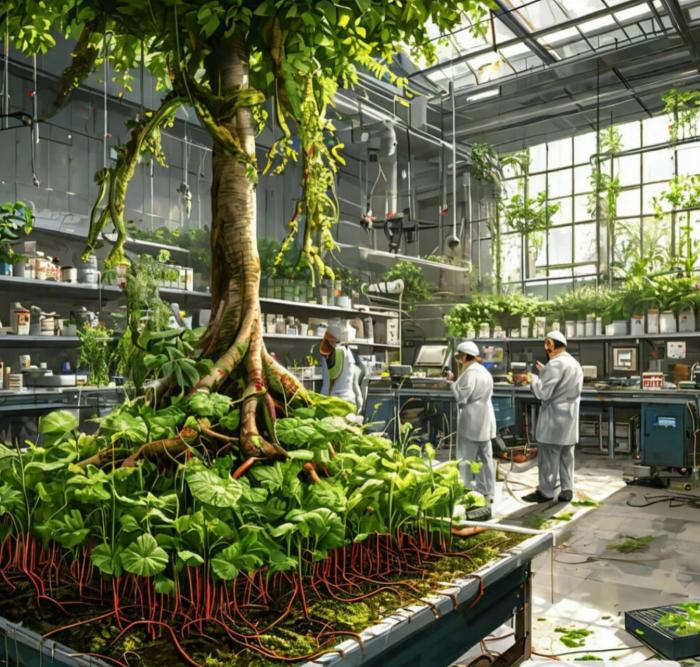

Сегодня мы наблюдаем третью волну научно-технических доказательств, связанную с развитием генетической инженерии. Биотехнологические компании предлагают решения, основанные на редактировании генов растений, обещая повысить их устойчивость к изменению климата и способность поглощать углерод.

Примером является инициатива Harnessing Plants Initiative (HPI), запущенная Институтом Солка (Salk Institute). Ученые утверждают, что путем модификации корневой системы растений можно добиться увеличенного накопления углерода в почве, тем самым снижая его концентрацию в атмосфере.

Но насколько эти утверждения обоснованы? И какие силы стоят за их продвижением?

Разбор проекта HPI: три типа научных доказательств

Монтенегро де Вит и Айлес в своем исследовании анализируют, как именно научные доказательства используются для продвижения инициативы HPI. Они выделяют три ключевых типа доказательств, которые играют решающую роль в легитимации проекта:

1. Институциональные и человеческие доказательства

Проект HPI активно поддерживается авторитетными научными учреждениями, влиятельными учеными и государственными структурами. Это создает эффект доверия: если инициатива исходит от известных университетов и исследовательских институтов, она воспринимается как надежная и обоснованная.

2. Научно-технические доказательства

В основе HPI лежат эксперименты, лабораторные исследования и генетическое моделирование, которые демонстрируют возможность улучшения свойств растений. Однако авторы статьи подчеркивают, что эти доказательства не являются окончательными и часто строятся на упрощенных моделях, не учитывающих сложные экосистемные взаимодействия.

3. Финансово-экономические доказательства

Один из самых мощных аргументов в пользу HPI – инвестиционная привлекательность. Крупные корпорации и фонды заинтересованы в коммерциализации технологии, что приводит к активному продвижению инициативы. Финансирование позволяет проводить масштабные исследования, но при этом создается конфликт интересов, так как коммерческая выгода часто становится приоритетнее экологической устойчивости.

Какие риски несет генетическая (гео)инженерия?

Исследователи выделяют несколько ключевых рисков, связанных с внедрением подобных технологий:

1. Угроза биоразнообразию

Генная инженерия способна привести к распространению однородных, генетически модифицированных растений, что ослабляет экосистемную устойчивость. Нарушение природного баланса может привести к уничтожению местных видов и снижению продуктивности почв.

2. Усиление зависимости фермеров от корпораций

Как и в случае с ГМО-культурами, внедрение генетически модифицированных растений для улавливания углерода может сделать фермеров зависимыми от биотехнологических компаний, владеющих патентами на новые сорта.

3. Ложное чувство безопасности

Если общество полагается на технологические решения как на панацею от изменения климата, это может отвлекать внимание от более эффективных и устойчивых методов – таких как агроэкология, восстановление лесов и сокращение выбросов парниковых газов.

4. Недостаточность доказательной базы

Несмотря на амбициозные заявления, эффективность генетически модифицированных растений в борьбе с изменением климата остается недоказанной. Авторы исследования подчеркивают, что без учета долгосрочных последствий такие проекты могут привести к непредвиденным экологическим кризисам.

Заключение: как построить устойчивую продовольственную систему?

Статья «The Evidence Project» показывает, что научные доказательства не являются нейтральными – они создаются в определенном политическом и экономическом контексте.

Вместо того чтобы полагаться на корпоративные технологические решения, авторы призывают к развитию агроэкологических подходов, включающих традиционные знания, природосберегающие методы ведения сельского хозяйства и более инклюзивные способы принятия решений.

Для борьбы с изменением климата и обеспечения продовольственной безопасности важно учитывать не только биотехнологические возможности, но и социально-экономические аспекты. Это требует пересмотра существующих систем научных доказательств и учета множества альтернативных взглядов.

Ссылка на оригинальное исследование: online.ucpress.edu

Автор: Ян Корэуш

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  124

124