Возвращение к смыслу: как миллионы людей в мире начали жить иначе

2024 год стал поворотным. После пандемийных лет, потрясений на границах, инфляционных ударов и цифрового перенасыщения люди начали всё чаще задаваться не вопросом «что дальше?», а вопросом «зачем всё это?». И впервые за десятилетия этот вопрос не остался в философских эссе. Он начал менять маршруты жизней.

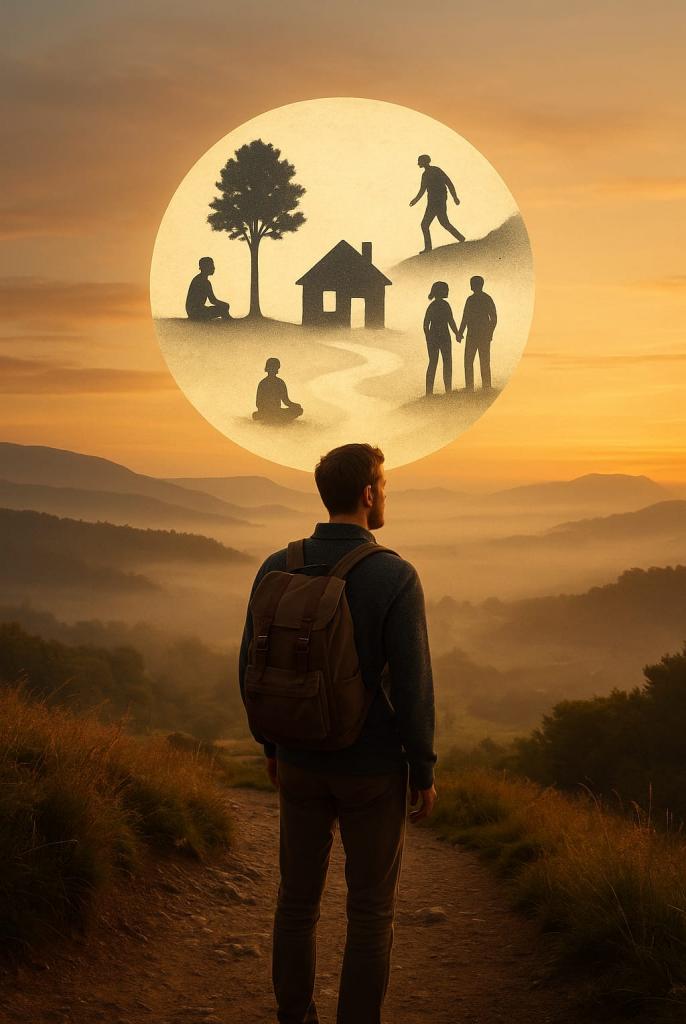

Поиск смысла — это не бунт и не религия. Это интуитивная коррекция курса, когда прежние цели больше не радуют, а новые ещё не обозначены. Люди перестали гнаться — и стали вслушиваться. И этот сдвиг, происходящий тихо, почти беззвучно, приобрёл глобальные очертания.

В Берлине бывший директор по продукту крупной IT-компании Филипп Нойхаус оставил должность, чтобы открыть библиотеку с клубом чтения в районе Панков. «Мне надоело жить на бегу и притворяться, что в этом есть смысл. Я не знал, зачем просыпаюсь по утрам. Сейчас знаю». Библиотека приносит меньше денег, но каждый день приносит чувство реальности и связи с людьми.

В Мумбаи выпускница престижного института Рима отказалась от работы в стартапе и поступила в магистратуру по антропологии. Она проводит интервью с представителями племён, у которых отнимают землю. Она не борется. Она слушает. Пытается понять, как живут те, кто не теряет опору в хаосе. «В этих людях есть что-то несломанное», — говорит она. И, возможно, именно это она ищет в себе.

В Кишинёве Ирина, мама двух детей, превратила балкон в огород, а выходные — в дни тишины. Без гаджетов. С книгами, с детьми, с собой. Её блог читают другие матери. Она не даёт советов. Просто показывает, как можно иначе. В её квартире тише, чем в интернете. И в этой тишине что-то находит форму.

В Сеуле молодые архитекторы создают пространства для медленного пребывания: крыши с травой, коворкинги без вай-фая, общественные сады. Их проекты — не протест против технологий, а попытка вернуть телу и глазам право на покой. Один из них, Пак Хёнгсу, говорит: «Мы устали от города, где всё кричит. Мы строим тишину». И на эти пространства уже очередь.

В Сан-Паулу, где шум улиц сливается с жаром, психологи наблюдают рост числа пациентов, ищущих не избавления от тревоги, а пути к внутренней устойчивости. «Я не хочу просто перестать бояться, — говорит 27-летняя Ана. — Я хочу знать, ради чего я жива». Она начинает рисовать. Перестаёт сравнивать. Читает Ролло Мэя. Три месяца спустя она меняет профессию — становится арт-терапевтом.

Этот процесс — не массовое просветление. Он хаотичен. У каждого — свой ритм, свои потери, свои открытия. Но за этим стоит общее: внутренний поворот от внешнего контроля к внутреннему ориентиру. От KPI к смыслу. От истощения — к тишине. От имитации жизни — к жизни как таковой.

Это не мода. Это — ответ. На перенасыщение. На усталость. На ощущение, что если не остановиться, то окажешься в жизни, которая к тебе не имеет никакого отношения.

Этот сдвиг подтверждается и объективными данными. Исследование Global Flourishing Study (2024) показало, что субъективное ощущение смысла жизни находится в прямой зависимости не от уровня дохода, а от чувства принадлежности, заботы и самореализации. В высокоразвитых странах, таких как Япония и Великобритания, уровень ощущаемого смысла оказался ниже, чем в менее обеспеченных регионах, где теснее связи между людьми.

Отчёт Human8 "What Matters 2025" подчёркивает, что всё больше людей — особенно в поколениях миллениалов и Z — ценят не карьерный рост, а «жизнь в соответствии с внутренними ценностями». Это находит отражение и в культуре: рост интереса к стоицизму, к минимализму, к добровольной простоте.

В отчёте Accenture Life Trends 2025 зафиксирован резкий рост интереса к «здоровым отношениям с технологиями». Люди отключают уведомления, возвращаются к аналоговым форматам, ограничивают время у экрана. Это не бегство. Это гигиена восприятия. Это попытка вернуть способность думать, чувствовать и присутствовать в настоящем.

Данные Google Trends фиксируют устойчивый рост поисковых запросов, связанных с темой смысла жизни ("how to live a meaningful life" и подобные) — особенно в странах с высоким уровнем тревожности и нестабильности: Италия, Южная Корея, Бразилия, Украина.

По всему миру растёт число проектов, связанных с возрождением ремёсел, земли, тишины, локального сообщества. Учатся заново печь хлеб, чинить вещи, читать на бумаге. Это не бегство в прошлое. Это попытка вернуть связь. Между руками и результатом. Между словом и смыслом. Между жизнью и собой.

Поиск смысла стал практикой. Иногда — болезненной. Но часто — удивительно целительной. Он не требует резких жестов. Он начинается с одного вопроса: «А что для меня настоящее?» — и честного ответа на него.

В этом движении нет лидеров. Нет программ. Но есть направление. Оно растёт изнутри. И, быть может, оно — единственный ответ, который у нас остался. И самый живой.

Автор: Валерий Катрук

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  194

194